「車の調子が悪いけど、どこが悪いのかわからない…」「車のメンテナンスって難しそう…」そう感じているあなたへ。

この記事では、車の各部の名前をイラスト図解で分かりやすく解説します。車の外装から内装、エンジン、足回りまで、車の部位をマスターして、カーライフをより快適に、そして楽しくしましょう!

車の部位をマスターしよう!

車の部位をマスターすることで、不調の原因を特定しやすくなり、適切なメンテナンスや修理につながります。この記事では、車の外装、内装、エンジン、足回りなど、各部の名前と役割を分かりやすく解説します。

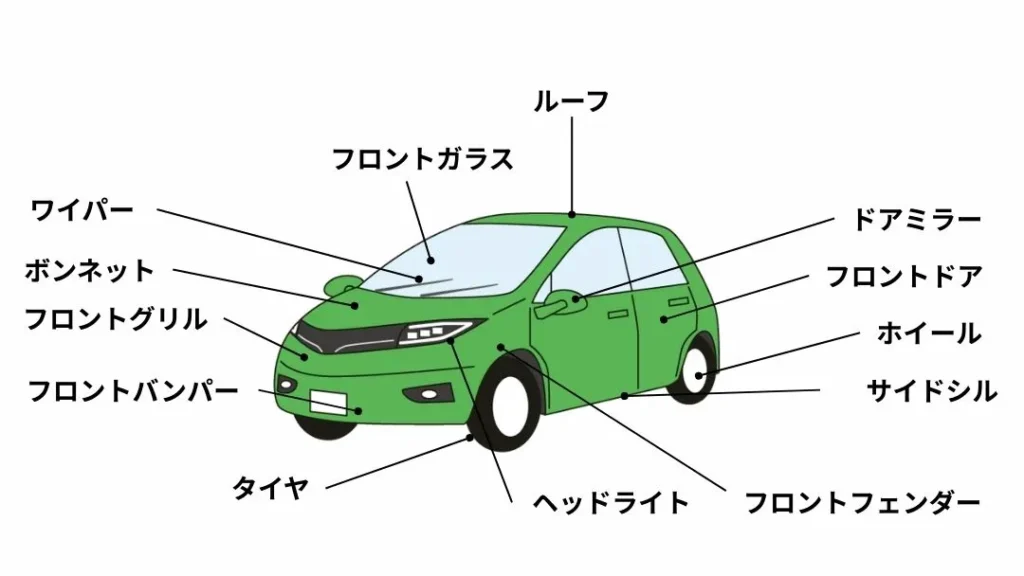

外装パーツの名前と役割

車の外装パーツは、車の見た目を決定づける重要な要素であり、車の性能や安全性を守る役割も担っています。ここでは、それぞれのパーツの名称と役割について詳しく見ていきましょう。

ルーフ

車のルーフは屋根部分にあたり、雨、風、雪、日光などから車内を守る重要な部品です。鉄、プラスチック、アルミ、カーボンなど様々な素材が使われています。また、車種によっては換気や採光を目的とした開閉式の天窓である「サンルーフ」が装備されているものもあります。

フロントガラス

フロントガラスは、ドライバーの目の前にあるガラスで、2枚の丈夫なガラスでできています。このガラスは、前方の車が巻き上げた石などによる傷や、事故の衝撃から保護する役割を果たしています。

ワイパー

ワイパーは、フロントガラスに付着した雨や雪、汚れを取り除くための部品です。ワイパーは、ガラスと直接接触するゴム部分と、ワイパー本体で構成されています。ワイパーのゴムは劣化しやすいため、定期的な交換が推奨されます。

ボンネット

ボンネットとは、エンジンが収められているエンジンルームの蓋であり、エンジンルーフやエンジンフードとも呼ばれます。素材はアルミやスチールが一般的ですが、車種によってはカーボン製もあります。

ボンネットはエンジンルームを保護するだけでなく、衝突時の被害を軽減する役割も担っています。傷やへこみがある場合は、車の劣化を早める原因となるため、早めに修理することが推奨されます。

フロントグリル

フロントグリルは、ボンネット下部に設置された網状や格子状の部品です。かつてはエンジンルームの冷却を目的とした空気取り入れ口として機能していましたが、近年ではその機能性よりもデザイン性が重視される傾向にあります。

この部分は、車の表情や個性を決定づけ、グリルの形状によって車の特徴を際立たせています。

フロントバンパー

車の前面を保護し、衝突時の衝撃を和らげるのがフロントバンパーです。歩行者や対物との接触事故の際にも、衝撃を吸収し、被害を最小限に抑える役割を果たします。また、デザイン性も重視されており、車の個性を表現する部分としても重要です。

タイヤ

車と路面との唯一の接点であり、走行性能や乗り心地を大きく左右するのがタイヤです。タイヤの種類は、溝のパターン、素材、構造によって様々で、走行条件や目的に合わせて適切なものを選ぶ必要があります。

定期的な空気圧のチェックや、溝の深さの確認、ひび割れのチェックなど、適切なメンテナンスを行うことで、安全な走行を確保し、タイヤの寿命を延ばすことができます。

ヘッドライト

夜間や悪天候時に、車の前方を明るく照らし、視界を確保するのがヘッドライトです。安全な走行には不可欠なパーツであり、対向車や歩行者に自車の存在を知らせる役割も担います。最近では、LEDヘッドライトや、自動で照射範囲を調整する機能なども登場しています。

フロントフェンダー

タイヤを覆い、泥や水、飛び石などから車体を保護するのがフロントフェンダーです。走行中の異物の巻き上げを防ぎ、車体の損傷を防止します。また、デザインの一部としても重要な役割を果たし、車の個性を際立たせる要素にもなっています。

サイドシル

サイドシルは、車のドアの下(両脇)にある細長い部品です。ドアを開けると足元に見える部分で、乗り降りの際に足を置くのに使われます。

「土台」という意味を持つ「シル」は、車の強度を高める重要な役割を担っています。サイドシルを高く設計するほど車体の強度は増しますが、乗り降りはしにくくなります。

ホイール

ホイールは、車軸とつながってタイヤを動かす役割を持つ車輪のことです。多くのホイールは、スチールやアルミ合金でできていて、車の見た目を良くするためにおしゃれなデザインが施されているものもあります。

フロントドア

運転席と助手席のドア。車への出入りを可能にし、車内を密閉するのがドアです。乗員の安全を守るだけでなく、防音性や断熱性も担っています。ドアの開閉機構や、窓の開閉機能なども重要な要素です。

ドアミラー

ドアミラーとは、運転手が車の後方を確認するために、フロントドアの両側に取り付けられているミラーのことです。最近では、ドアミラーの代わりにカメラとモニターが設置されている車種もあります。

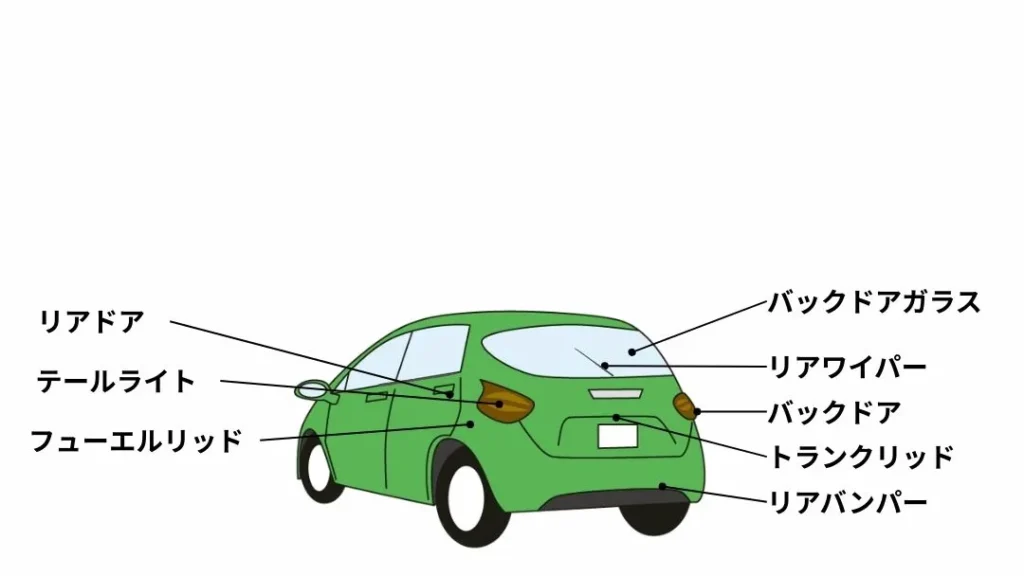

リアドア

リアドアとは、車の後部座席用のドアのことです。開閉方式には、ドアの左右どちらか一方のヒンジを軸に開く「ヒンジドア」と、車体と平行に開く「スライドドア」の2種類が主流です。

ヒンジドアは軽量で強度が高いという利点があり、多くの車で採用されています。一方、ミニバンや軽自動車でよく見られるスライドドアは、車体と平行に開くため、狭い場所でも壁や隣の車にぶつかることなく乗り降りできるのが特徴です。

自動開閉のスライドドアであれば、荷物で手がふさがっていてもワンタッチで開閉操作が可能です。

テールライト

後方の車両に自車の存在を知らせるのがテールライトです。ブレーキを踏んだ際に点灯し、後続車に減速を知らせる役割も担います。夜間の視認性を高め、追突事故を防止するためにも重要なパーツです。

フューエルリッド

フューエルリッドは、車両の後部にある給油口の蓋で、国産車では一般的に車体と同色の金属製です。多くの場合、運転席からの操作で開閉し、車内からロックを解除する部品を「フューエルリッドオープナー」と呼びます。

リアバンパー

車の後部を保護し、衝突時の衝撃を和らげるのがリアバンパーです。追突事故の際に、車体へのダメージを軽減する役割があります。フロントバンパーと同様に、デザイン性も重視されています。

トランクリッド

トランクリッドとは、セダン型の車に備え付けられた、開閉可能なトランクの蓋です。これは荷物を収納するトランクスペースを覆う役割を果たします。

バックドア

バックドアとは、車の後部にある荷物室への出入り口となるドアのことです。開閉方式は車両によって異なり、上方向に開く跳ね上げ式、横方向に開くタイプ、左右に開く観音開きタイプなどがあります。

リアワイパー

リアワイパーとは、バックドアに設置されており、フロントワイパーと同様に、バックドアガラスの雨や雪、汚れを取り除き、後方の視界を確保する重要なパーツです。

バックドアガラス

バックドアガラスとは、車両後部のドア(バックドア)に装備されたガラスのことです。運転中に車両後方を確認するのに不可欠な部品です。

カンタン20秒! クルマ買取なら【ソコカラ】

- 下取りよりも30万円以上お得になる場合も!

ソコカラはダイレクトな海外販路と自社物流網があるので買取価格が高いのが特徴! - ソコカラ独自の「2WAY査定」

電話か出張査定、高く買える方法をおススメするから愛車の価値をしっかり査定! - 査定、引取り、手続き費用は全て無料!

出張査定もレッカー費用も全て無料!査定額が納得いかなければ売らなくてもOKです。

内装パーツの名前と役割

車の内装は、運転席や助手席など、人が乗車する空間であり、快適なドライブには欠かせない要素です。内装パーツの名前と役割を知ることで、車内の環境をより良く理解し、快適なカーライフを送ることに繋がります。

ワイパー・ウォッシャースイッチ

ワイパーはON/OFFスイッチで操作します。拭き取り速度の調整やウォッシャー液の噴射も可能です。国産車ではステアリングホイールの左側に、輸入車では多くの場合、右ハンドル車でも右側に取り付けられています。

ホーンスイッチ

クラクションとも呼ばれるホーンは、車両に装備されている警笛を鳴らすためのボタン(スイッチ)です。

カップホルダー

車内に持ち込まれた飲み物などをこぼさずに保持するための装置です。

シフトノブ

車の変速操作レバーには、スティック型やレバー型などがあります。MT車では、クラッチペダルと共にギアを直接切り替える際に使用し、AT車では、「D」レンジや「P」レンジなどの切り替え操作を行います。

パーキングブレーキ

駐車時や停車時に車両が意図せず動き出すのを防ぐための制動装置です。フットブレーキやエンジンブレーキとは独立した後輪に作用する操作系統を持ち、レバー式、足踏み式、あるいはボタン操作の電動式(EPB)など、様々なタイプがあります。

ハンドル(ステアリングホイール)

ハンドルの役割は、左右に回すことでフロントタイヤの向きを変え、車の進行方向を操作することです。ステアリングやステアリングホイールとも呼ばれており、中央部分にはSRSエアバッグが格納されていることが多いです。

ブレーキペダル

車のブレーキペダルは油圧式です。踏み込む強さに応じてブレーキの効き具合を調整できます。

アクセルペダル

右足で操作するペダルで、エンジン(BEVではモーター)の回転数を調整します。ペダルには、上から吊り下げる「吊り下げ式」と、床から伸びる「オルガン式」の2種類があります。

イグニッションスイッチ

エンジンの始動や電気系統のON/OFFを切り替えるスイッチです。キーを差し込み、回す位置によって、エンジン始動、電気系統のON、アクセサリー電源(ACC)のONなどを使い分けられます。

プッシュエンジンスイッチ

イグニッションスイッチと同様の役割を担うのがプッシュスタートボタンです。スマートキーを車内に携帯し、このボタンを押すことでエンジンが始動します。ボタンの操作方法によって、エンジンの始動、電気系統のON、ACC電源のONなどを切り替えることができます。

ターンシグナルスイッチ

これは、方向指示器(ウィンカー)を操作するためのスイッチです。多くの車ではレバー式で、国産車ではステアリングの右側、輸入車では右ハンドル車でも左側に配置されています。このレバーには、ヘッドライトスイッチなども組み込まれています。

メーターパネル

運転席の正面などドライバーが見やすい位置に設置されており、車両の様々な状態や情報をドライバーに知らせるための各種計器が配置されています。

運転席・助手席間の部位・部品

ルームランプ

ドアの開閉と連動して点灯する室内照明です。車の天井部分に設置されています。

デフロスター

フロントガラスのデフロスターは、ガラスの曇りを取るための吹き出し口です。A/Cスイッチをオンにして外気を取り込むと、より効果的に曇りを除去できます。

ダッシュボード

ダッシュボードは運転席と助手席の前方、フロントガラスの下に位置します。よくインパネ(インストルメントパネル)と混同されますが、インパネはダッシュボードに組み込まれた計器類やオーディオなどが設置されているパネル部分を指します。

エアバッグ

エアバッグは、衝突時の衝撃を瞬時に吸収し、乗員を保護する装置です。効果を最大限に引き出すためには、シートベルトの着用が不可欠です。近年では、運転席や助手席用だけでなく、サイドエアバッグ、カーテンシールドエアバッグ、ドアマウントカーテンエアバッグ、ニーエアバッグなど、複数のエアバッグが装備されています。

センターコンソール

センターコンソールとは、運転席と助手席の間に位置する設備一式を指します。運転席の正面にあるインパネ部分から繋がっており、シフトレバーや各種スイッチ、収納スペースなどが一体となって配置されています。

シガーソケット

ソケット形式の円筒形電源です。昔はシガーライターが装備されていました。現在は、スマートフォン充電器やエアコンプレッサーなど、様々な電装品を接続できる車が増えてきています。

センタークラスター

センタークラスターは、インストルメントパネルの中央部、運転席と助手席の間に位置する箇所を指します。この部分には、オーディオのヘッドユニットや空調パネルなど、さまざまな操作スイッチが集約されています。一体型や独立型など、多様なデザインが存在します。

レジスター

エアコンの吹き出し口は、車種によって異なりますが、一般的に車内中央に2つ、左右に1つずつ配置されており、足元にも備わっています。

ルームミラー

車の後方確認に使われる鏡で、フロントウインドウの上部にあります。レバーなどで角度を調整でき、最近ではバックカメラの映像を表示する「スマートルームミラー」も登場しています。

サンバイザー

サンバイザーは、運転中に視界に入る直射日光を遮るための装備です。カードホルダーやバニティミラーが付属しているものもあります。

シート・ドア周辺の部位・部品

ヘッドレスト

シート上部に備え付けられた枕のような部品で、頭部を支える役割があります。事故発生時に首への負担を軽減し、首や頭部を保護します。

シート

座席には、乗員が座る独立したシートと、左右が繋がったベンチシートがあります。背もたれはシートバック、座る部分はシートクッションと呼ばれます。

グローブボックス

グローブボックスは、助手席正面のダッシュボード下にある大きな収納スペースです。元々はドライビンググローブを収納するために使われていましたが、現在では小物や車検証などを入れるのに利用されています。

シートベルト

シートベルトは、走行中に乗員の体をシートに固定するための装置です。安全のため、走行中は必ず着用が義務付けられています。一定以上の力が加わるとベルトがロックされる仕組みになっています。

アッパードアトリム

ドアパネル上部を覆う部材。

ドア内張り

ドアの内張りは、車のドアの内側を覆う部品です。ここには、インナードアハンドル、パワーウィンドウスイッチ、スピーカーなどが装備されています。装飾的な役割に加え、断熱材や防音材としての機能も果たします。

ドアポケット

ドアの内側には、ポケット型の収納スペースがあります。これは多くの車種で前後のドアに設けられており、サイズは車種によって異なります。

ロアドアトリム

ドアパネル下部を覆っている部材のこと。

フロアカーペット

車内の床全面を覆うカーペットで、床面や内装パーツと一体化しているため、簡単に交換することはできません。そのため、傷や汚れを防ぐ目的で、フロアマットなどを別途敷く人が多く見られます。

フロアマット

取り外しが簡単な車内の足元に敷かれたマットです。車内の装飾としてデザイン性の高いものを選んで彩ることができ、フロアカーペットの傷や汚れ防止にも役立ちます。

車のメンテナンスに役立つ情報

車の各部の名称を理解したら、次はメンテナンス方法について学びましょう。車のメンテナンスは、安全なカーライフを送るために不可欠です。ここでは、日常的に行うべき基本的なメンテナンスについて解説します。

オイル交換

エンジンオイルは、エンジンの潤滑や冷却、清浄の役割を果たしています。エンジンオイルが劣化すると、エンジンの性能が低下したり、故障の原因になったりします。

定期的なオイル交換は、エンジンの寿命を延ばし、車の性能を維持するために非常に重要です。オイル交換の目安は、一般的に走行距離で5,000km〜10,000kmごと、または半年に一度です。

車の使用状況やオイルの種類によって交換時期は異なりますので、取扱説明書を確認するか、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

オイル交換は、自分で行うことも可能ですが、オイルの種類や廃油の処理など、注意すべき点も多いため、自信がない場合は、プロに依頼するのが安心です。

関連記事:車から白煙が出たら?煙の原因や対処法、予防する方法などを解説

タイヤ交換

タイヤは、車の走行性能や安全性を左右する重要なパーツです。タイヤが摩耗したり、劣化したりすると、グリップ力が低下し、スリップしやすくなるなど、様々な問題が発生します。タイヤ交換は、安全な走行を確保するために、定期的に行う必要があります。

タイヤの溝の深さが1.6mm以下になると、道路交通法違反となるため、早めの交換が必要です。また、タイヤのひび割れや、異常な摩耗がないかなど、定期的に点検することも大切です。タイヤ交換の時期は、走行距離や使用状況によって異なりますが、一般的には3年〜5年、または走行距離で20,000km〜40,000kmが目安です。

タイヤ交換は、専門の業者に依頼するのが一般的ですが、自分で交換することも可能です。ただし、適切な工具や知識が必要となるため、自信がない場合は、無理せずプロに依頼しましょう。

バッテリー交換

バッテリーは、エンジンを始動させたり、電装品に電力を供給したりする重要なパーツです。バッテリーが劣化すると、エンジンがかかりにくくなったり、電装品が正常に作動しなくなったりします。

バッテリー交換は、車のトラブルを未然に防ぐために、定期的に行う必要があります。バッテリーの寿命は、使用状況や環境によって異なりますが、一般的には2年〜3年が目安です。

バッテリーの交換時期が近づくと、エンジンがかかりにくくなったり、ヘッドライトが暗くなったりなどの症状が現れます。バッテリー交換は、自分で行うことも可能ですが、端子の接続を間違えると、ショートする危険性があるため、注意が必要です。不安な場合は、専門業者に依頼しましょう。

これらのメンテナンスを定期的に行うことで、車の性能を維持し、安全なカーライフを送ることができます。車のメンテナンスは、専門的な知識が必要な場合もありますが、日頃から車の状態に気を配り、異常があれば、早めに専門家に見てもらうことが大切です。

関連記事:【車の維持術】維持費を抑えながら車に長く乗るための工夫とは?

トラブルシューティングのヒント

車には様々なトラブルが発生する可能性がありますが、冷静に対処すれば、多くの場合、問題を解決できます。ここでは、よくある車のトラブルとその原因、そして具体的な対処法について解説していきます。車の異変に気づいたら、焦らずに、まずは原因を特定し、適切な対処を行いましょう。

エンジンがかからない

エンジンがかからない場合、いくつかの原因が考えられます。まず、バッテリー上がりです。バッテリーの電力不足が原因の場合、ジャンピングケーブルを使って他の車から電力を供給することで、エンジンを始動させることができます。

次に考えられるのは、燃料切れです。燃料計を確認し、ガソリンが不足している場合は、給油が必要です。また、エンジンの故障も原因として考えられます。セルモーターの故障や、点火系のトラブルなどが原因の場合、専門家による診断と修理が必要となります。これらの原因を一つずつ確認し、適切な対処を行いましょう。

異音

車から異音がする場合、様々な原因が考えられます。エンジンから異音がする場合は、エンジンの内部の故障や、ベルトの劣化などが原因として考えられます。

ブレーキから異音がする場合は、ブレーキパッドの摩耗や、ブレーキローターの歪みなどが原因として考えられます。足回りから異音がする場合は、サスペンションの故障や、ベアリングの劣化などが原因として考えられます。

異音の種類や発生する場所によって、原因を特定し、適切な対処を行う必要があります。異音の種類を記録しておくと、修理を依頼する際に役立ちます。

異臭

車から異臭がする場合も、注意が必要です。焦げたような臭いがする場合は、電気系統のショートや、エンジンの過熱などが原因として考えられます。

ガソリン臭がする場合は、燃料漏れが原因として考えられます。ゴムが焼けるような臭いがする場合は、ブレーキの過熱や、タイヤの摩擦などが原因として考えられます。異臭の種類によって、原因を特定し、適切な対処を行う必要があります。異臭がする場合は、安全な場所に車を停車させ、原因を調べてください。

車のトラブルは、放置しておくと、大きな故障につながる可能性があります。例えば、エンジンから異音がするのに気づきながらも放置しておくと、最悪の場合、エンジンが焼き付き、修理費用が数十万円にもなることもあります。

また、ブレーキの効きが悪いのを放置すると、事故を起こし、人命に関わる事態にもなりかねません。異変に気づいたら、早めに原因を特定し、適切な対処を行うことが重要です。専門家による点検や修理が必要な場合は、信頼できる整備工場に依頼しましょう。

関連記事:エンジン焼き付き、何が原因で起きる?確認方法と対処法を解説

DIYでできる簡単な修理

車の修理を自分で行うことができれば、費用を節約できるだけでなく、愛車への愛着も深まります。例えば、ワイパーブレードの交換を自分で行えば、業者に依頼するよりも数千円の節約になります。

ここでは、DIYでできる簡単な修理についてご紹介します。専門知識がなくても、手順を守れば比較的容易にできるものばかりです。安全に注意して、DIYにチャレンジしてみましょう。

タイヤ交換

タイヤ交換は、DIY修理の中でも比較的取り組みやすい作業です。ジャッキアップやナットの取り外しなど、少し手順は多いですが、一つ一つ丁寧に行えば、初心者の方でもチャレンジできます。

タイヤの溝が少なくなったり、ひび割れが見られるようになったら、交換を検討しましょう。必要な工具は、ジャッキ、レンチ、トルクレンチなどです。

手順としては、まず、安全な場所に車を停め、パーキングブレーキをかけます。次に、交換するタイヤの対角線上にあるタイヤに輪止めをします。ジャッキアップポイントにジャッキをセットし、車体を持ち上げます。レンチを使って、タイヤのナットを少し緩めておきます。タイヤが完全に浮いたら、ナットを外し、タイヤを取り外します。新しいタイヤを取り付け、ナットを仮締めした後、ジャッキを下ろします。最後に、トルクレンチを使って、ナットを規定トルクで締め付ければ完了です。

関連記事:タイヤがパンクした場合の対処法とやってはいけない3つの行為

ワイパーブレード交換

ワイパーブレードの交換も、簡単にできるDIY修理の一つです。古くなったワイパーブレードは、雨の日の視界を悪くし、安全な運転を妨げます。交換時期の目安は、1年に1回程度です。ワイパーブレードの交換は、工具を必要とせず、手軽に行えます。

まず、古いワイパーブレードを外し、新しいワイパーブレードを取り付けます。メーカーや車種によって、ワイパーブレードの取り付け方は異なりますので、取扱説明書を参照してください。交換後、ワイパーを動かして、拭き取り具合を確認しましょう。

電球交換

ヘッドライトやテールランプなどの電球交換も、DIYでできる簡単な修理です。電球が切れてしまうと、夜間の走行や、後続車への合図ができなくなり、大変危険です。電球交換に必要な工具は、ドライバーやペンチなどです。

まず、交換する電球の種類を確認し、新しい電球を用意します。車の取扱説明書を参照して、電球の交換方法を確認します。電球のソケットを外し、古い電球を取り外します。新しい電球を取り付け、ソケットを元に戻します。点灯を確認して、問題なければ完了です。

これらのDIY修理に挑戦することで、車の構造への理解が深まり、カーライフがより豊かになるはずです。しかし、安全を第一に考え、自信がない場合は、無理せず専門業者に依頼しましょう。

車の部位をマスターすることで、車の状態を把握し、適切なメンテナンスや修理に繋げることができます。

まとめ

この記事では、外装、内装、エンジンルーム、足回りの各パーツの名称と役割を解説しました。さらに、オイル交換、タイヤ交換、バッテリー交換といった基本的なメンテナンス方法や、エンジンがかからない、異音、異臭といったトラブルシューティングのヒントもご紹介しました。DIYでできるタイヤ交換、ワイパーブレード交換、電球交換などの簡単な修理についても触れ、安全に注意しながらDIYに挑戦することの意義を説明しました。

車のメンテナンスは、安全なカーライフを送るために不可欠です。この記事を参考に、車の状態に気を配り、快適なカーライフを送りましょう。車のパーツの名前や役割を理解して、メンテナンスやトラブルシューティングに役立てましょう。

クルマ買取は「ソコカラ」にお任せ!

あなたの車を高く売るなら、車のプロがあなたの車を高く評価する「ソコカラ」の車買取にお任せください!

「ソコカラ」は、お客様の大切なお車の価値を最大限に引き出すことを目指しています。車の状態を隅々まで丁寧にチェックし、市場の動向や需要を的確に把握することで、お客様にご満足いただける買取価格をご提示いたします。

「ソコカラ」の車買取には、以下のようなメリットがあります。

- 高価買取の実現: 専門知識と豊富な経験を持つプロの査定士が車の価値を正確に見極めます。

- 安心の無料査定: 査定料は一切いただきません。お気軽にご利用いただけます。

- 簡単・スピーディーな手続き: お申し込みから査定、買取まで、スムーズな手続きで対応いたします。

どんな車でも買取: 事故車や過走行車、古い車でも、あきらめずにご相談ください。車の売却を検討している方は、ぜひ「ソコカラ」の無料査定をお試しください。

この記事の監修者

浅野 悠

中古車査定士【元レーシングドライバーの目線を持つ、クルマ査定と実務のプロ】 1987年生まれ。「クルマ買取ソコカラ」の小売事業部門を統括する責任者。 学生時代はレーシングドライバーとして活動し、ドライビングテクニックだけでなく、マシンの構造や整備に至るまで深い造詣を持つ。現在はその専門知識を活かし、JAAI認定 中古車査定士として車両の適正な価値判断を行うほか、売買契約や名義変更などの複雑な行政手続きも日々最前線で指揮している。 「プロの知識を、誰にでもわかりやすく」をモットーに、ユーザーが直面するトラブル対処法や手続きの解説記事を執筆。

関連記事

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2026.01.26

【2026年最新】買ってよかった軽自動車ランキング おすすめTOP10

- 軽自動車

-

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2025.12.19

車のリセールバリューランキング【10年後も高い車種を徹底比較】

-

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2024.09.10

車のエンジンがかからない!電気はつくのに…その原因と対処法を徹底解説

-

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2025.12.04

【2025年最新】軽自動車燃費ランキングTOP10!実燃費と維持費でプロが徹底解説!

- 燃費

- 維持費

- 軽自動車

-

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 故障車のお役立ちコラム

- 2024.10.17

ウォッシャー液が出ないときのための7つのチェックリスト

-

-

-

- 廃車のお役立ちコラム

- 2024.08.09

トラブル回避!陸運局で使える委任状・譲渡証明書の書き方【記入例付き】

-

ホワイト

ホワイト ブラック

ブラック シルバー

シルバー レッド

レッド オレンジ

オレンジ グリーン

グリーン ブルー

ブルー ブラウン

ブラウン イエロー

イエロー ピンク

ピンク パール

パール パープル

パープル グレー

グレー ベージュ

ベージュ ゴールド

ゴールド

0120-590-870

0120-590-870