- 2021.03.09

減価償却ってなに?車の減価償却について分かりやすく解説!

「減価償却」という言葉を耳にすることはありませんか?

聞いたことがあっても、どういった場面で使われ、どういった意味があるのか、詳しく知らない方も多いかもしれません。

減価償却とは、会社を運営する上でしっかりと理解し利用することで、節税に繋がる会計処理のしくみです。実際に処理をする経理担当者でなくとも、社会人として知識を頭に入れておくことをおすすめします。

今回の記事は、その減価償却について基礎知識から徹底解説します。

そもそも減価償却ってなに?

減価償却とは、長期間にわたり使用・利用する資産を購入したときに、数年かけて費用を計算する会計処理を表します。

この資産とは、原則として取得価格が10万円以上で使用期間が1年以上の場合に適用され、“固定資産”と呼ばれます。

車は固定資産とみなされるため、購入したときは減価償却で経費計上します。

簡単に述べると、「購入して長期的に使うものは、使用する年数に応じて経費計上する」という制度です。

取得価額と耐用年数

減価償却について解説する前に、減価償却費を計算する際に必要となる「取得価格」と「耐用年数」について整理しましょう。

取得価額とは、車などの固定資産を購入した際の価額をさします。

そして、固定資産はそれぞれ何年まで価値があるのかという耐用年数が法で定められています。分かりやすく言い換えると、減価償却する上で、そのものの使用年数が法によって決められているということです。

減価償却の2つのメリット

では、減価償却にはどういったメリットがあるのでしょうか?

メリット1: 損益を正しく算出できる

1つ目のメリットは、その年の損益を正しく算出できることです。

会社内には社用車はもちろん、パソコンやプリンター、FAX機など固定資産に含まれるものが数多くあります。それらの購入額をすべて購入した年度に経費として計算してしまうと、その年は大幅な赤字計上になりますが、それ以降は黒字計上となり、売上を正しく算出できかねてしまいます。

毎年の売上や損失を正しく計算するためにも減価償却は重要な会計処理なのです。

メリット2: 節税になる

2つ目のメリットは、節税になるということです。

固定資産には、“耐用年数”と呼ばれる使用期間が法律で定められており、その耐用年数の間は毎年、償却金として法人税が減額されます。

そのため、減価償却費を経費として毎年計上することにより、減額された金額の法人税を節税できるということになるのです。

どうやって償却額を計算するの?

では実際に減価償却するにあたり、どのような方法で計算するのでしょうか?

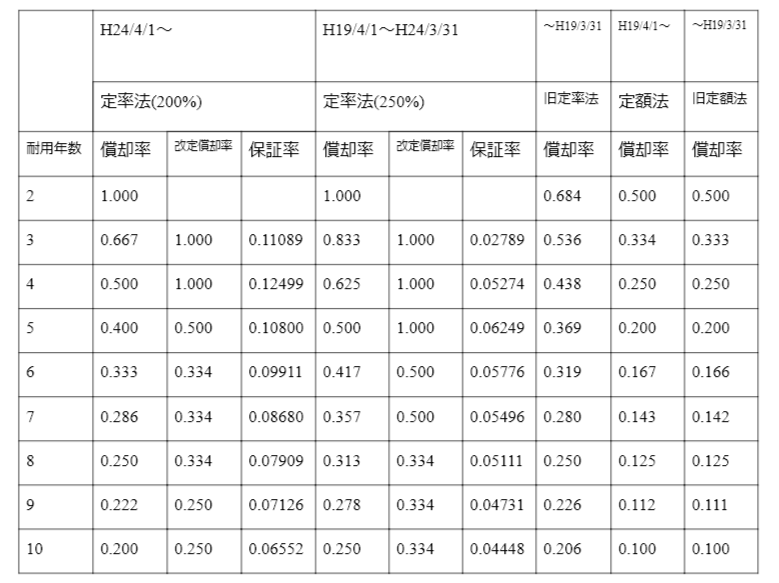

計算方法には、「定額法」と「定率法」という2つの方法があります。

定額法と定率法の計算に使用する償却率は下記の表の通りです。

それぞれの意味や違いを、「平成25年5月に300万円の普通車を購入た場合」を例として簡単に解説していきましょう。

1. 定額法とは

まず定額法とは、購入した固定資産を耐用年数の間、毎年一定の金額で減価償却する方法であり、毎年同じ額を償却していくことが特徴です。

定額法の計算式

減価償却費=取得原価×定額法の償却率

【定額法の例】

普通車の場合、耐用年数は6年と決められており、平成25年5月時点での6年間の定額法償却率は0.167であるため、

3,000,000円×0.167=501,000円。

このように定額法では300万円の車を購入すると、50.1万円を6年間にわたり減価償却していくという計算になります。

2. 定率法とは

一方、定率法とは、固定資産のうちまだ計上していない未償却残高を、一定の割合で減価償却する方法です。1年目は償却額が大きく、年々償却額が減っていくのが特徴です。

定率法の計算式

減価償却費=期首までの残存価格×定率法の償却率

※調整前償却額(取得価格-期首までの償却累計額)が償却保証額(取得価格×保証率)に満たない場合、以降の年度では改定取得価格×改定償却率で算出します。

【定率法の例】

定額法と同じように平成25年5月に購入した普通車の耐用年数は6年、6年間の定率法償却率は0.333であるため、

1年目は 3,000,000円×0.333=999,000円 翌年度期首価格2,001,000円

2年目は 2,001,000円×0.333=666,333円 翌年度期首価格1,334,667円

3年目は 1,334,667円×0.333=444,444円

・

・

・

このように300万円の車を購入すると、毎年残った価格から一定の割合で減価償却していくという計算になります。

車を減価償却するにあたって

前述で車を減価償却する例をあげましたが、原則として法人は定率法、個人は定額法で計算するように法律で定められています。

法人が定額法、個人が定率法で償却したいという場合は、税務署に申告手続きを行う必要があります。

車の取得価額に含むものと含まれないもの

資産の購入額はもちろん、その資産の設置費用など使用できるまでに要した費用のことを“取得価額”と呼び、車を購入する場合も、車本体だけでなく、付属品などさまざまな費用がかかります。

では実際に、どのようなものが取得価額の対象になり、どのようなものが対象外になるのかを見ていきましょう。

【取得価額に含まれるもの】

・自動車本体

・ナビやETCなどオプションで車につけたもの

・納車費用

【取得価額に含まれないもの】

・自動車税

・重量税

・自賠責保険料

【任意のもの(自分で選択可能)】

・車検を受けた際にかかった手数料

・取得税

車の耐用年数

車の耐用年数は、車の形状だけでなく事業者の種類によっても異なります。

それは、業種により車の利用頻度が変わるためです。

例えば、車を頻繁に利用する運送業者やレンタカー業者は耐用年数が短くなっています。

車の耐用年数の指標は以下のとおりです。

【一般の事業者の場合】

普通乗用車・・・6年

軽自動車(総排気量0.66リットル以下)・・・4年

ダンプ式の貨物自動車・・・4年

その他ダンプ式以外の貨物自動車・・・5年

【運送業者やレンタカー業者、自動車教習所用の車両の場合】

普通乗用車・・・4年

軽自動車(総排気量0.66リットル以下)・・・3年

小型車(積載量2トン以下の貨物自動車、総排気量2リットル以下のその他の用途の車)・・・3年

総排気量3リットル以上の大型乗用車・・・5年

参照:国税庁 主な減価償却資産の耐用年数(車両・運搬具/工具) https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensusharyo.html

まとめ

正確な損益の算出や節税面において、減価償却を行うことはとても重要ですが、普段から馴染みのある制度ではないため、どの範囲までが減価償却の対象になるのかが不明確であったり、計算がややこしくなってしまったりと、焦ってしまこともあるかもしれません。

このコラムを参考に内容をきちんと理解し、活用してみてください。

こちらの記事もおススメ:副業の確定申告のやり方は?注意することは?|地味に儲かる副業

参考:【税理士監修】個人事業主の車は経費にできてずるい!節税効果がある買い方や条件とは?

|フリーランスタイムズ

この記事の監修者

浅野 悠

中古車査定士【元レーシングドライバーの目線を持つ、クルマ査定と実務のプロ】 1987年生まれ。「クルマ買取ソコカラ」の小売事業部門を統括する責任者。 学生時代はレーシングドライバーとして活動し、ドライビングテクニックだけでなく、マシンの構造や整備に至るまで深い造詣を持つ。現在はその専門知識を活かし、JAAI認定 中古車査定士として車両の適正な価値判断を行うほか、売買契約や名義変更などの複雑な行政手続きも日々最前線で指揮している。 「プロの知識を、誰にでもわかりやすく」をモットーに、ユーザーが直面するトラブル対処法や手続きの解説記事を執筆。

関連記事

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2026.01.26

【2026年最新】買ってよかった軽自動車ランキング おすすめTOP10

- 軽自動車

-

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2026.01.30

車のリセールバリューランキング【10年後も高い車種を徹底比較】

-

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2025.12.04

【2026年最新】軽自動車燃費ランキングTOP10!実燃費と維持費でプロが徹底解説!

- 燃費

- 維持費

- 軽自動車

-

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2026.01.22

【2026年最新】軽自動車を白ナンバーにする全知識!今選べる種類・費用・手続き・デメリットまで徹底解説

-

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2026.02.05

車のエンジンがかからない!電気はつくのに…その原因と対処法を徹底解説

-

-

-

- 故障車のお役立ちコラム

- 2024.11.01

ハンドルを切ると異音がする原因と対処法について詳しく解説!

- ハンドル

- 異音

-

ホワイト

ホワイト ブラック

ブラック シルバー

シルバー レッド

レッド オレンジ

オレンジ グリーン

グリーン ブルー

ブルー ブラウン

ブラウン イエロー

イエロー ピンク

ピンク パール

パール パープル

パープル グレー

グレー ベージュ

ベージュ ゴールド

ゴールド

0120-590-870

0120-590-870