- 2024.10.07

税金は排気量2500ccで変わる? 車にかかる税金のすべてを解説!

車の維持には、様々な費用がかかります。その中でも、自動車税は避けて通れない重要な費用の一つです。自動車税は、車の排気量によって金額が変わるため、購入前にしっかりと確認しておく必要があります。

この記事では、自動車税を始めとする車の税金について詳しく解説していきます。これから車の購入を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

車を購入した際にかかる税金

車の購入時には、2019年の税制の改定以来、4つの税金がかかることになっています。具体的には従来課税されていた「自動車取得税」が廃止され、代わりに「環境性能割」が加わりました。

実際に車の購入時にかかる税金の種類には、以下のものがあります。

・自動車税種別割:車の総排気量に応じて、年に1回納付が必要な税金

・自動車重量税:新規登録時と車検時に、車の重さに応じた金額を納付する税金

・環境性能割:購入時、車の環境性能に応じて課税される税金

・消費税:購入時に付属品を含んだ本体価格の10%を支払う税金

車を維持するにあたって必要な税金

車の購入後も、所有し続ける限り税金の支払い義務が発生します。具体的には自動車税種別割と自動車重量税は、車の維持費として換算される税金です。

自動車税は毎年納付が必要ですが、自動車重量税は車検時に納付するため、2年に1度のタイミングで支払います。車の購入後も継続して税金は課税されるため、納付を考慮して年間の支出を計算することが重要です。それぞれについて、以下で詳しく説明していきます。

自動車税種別割とは?

まずは自動車税種別割(以下:自動車税)についてご説明します。自動車税とは、車を所有している人に対して課せられる税金です。正確には毎年4月1日時点で、自動車の車検証上の所有者が、自動車税を納付する義務があります。

自動車税は自動的に発生するため、車を購入して登録した段階で、納付義務が発生します。自動車税は、車の種類や総排気量などに応じて、課される金額が変わる税金です。そのため所有する車によって、かかる税金は変わります。また、自動車税は2019年10月1日以降、「自動車税種別割」と名称が変更されている点に注意が必要です。

関連記事:自動車税を滞納すると差し押さえもされる!いつからか、解除の要件などを徹底解説

軽自動車税種別割とは?

軽自動車税種別割(以下:軽自動車税)とは、軽自動車にかかる自動車税のことを指します。

具体的には660cc以下の車に課される税金です。自動車税が都道府県税であるのに対して、軽自動車税は市区町村に納税する税金となるなど、いくつかの違いがあります。軽自動車税も2019年10月1日以降、「軽自動車税種別割」に名称が変更となっています。

例:総排気量2,500ccの車を購入した場合の税金

自動車税を計算する方法は、総排気量を目安にするだけのシンプルな方法です。例えば総排気量2,500cc超〜3,000cc以下の車の場合、2019年9月30日以前に新車登録したものに関しては「51,000円」の税金がかかります。一方で、2019年10月1日以降に新車登録したものは、「50,000円」の自動車税が発生します。

2,000超〜2,500cc以下の場合には、2019年9月30日以前に新車登録したものが「45,000円」、2019年10月1日以降に新車登録したものは「43,500円」の税金になります。2,500ccを超えるかどうかで、自動車税は6,000〜6,500円ほど変わります。今後何年も使い続けることを考えると、この差は大きなものとなるでしょう。そのため車の購入時には、総排気量をしっかりと確認しておくことが重要です。

関連記事:2400ccの自動車は税金が高い?2400ccと税金の関係を解説

【早見表】自動車税

車を購入する際には、自動車税の具体的な数値を確認しておくことが重要です。総排気量でどの程度自動車税が変わるのかわかれば、購入する車種を決めるきっかけにもなるでしょう。

以下では、自動車税の一覧を紹介します。

自動車税の一覧

自動車税の税金は、排気量ごとに以下のようになっています。

引用:自動車税 税額表|国土交通省

2,500cc超の車と1,000cc以下の車では、金額が2倍の違うことがわかります。13年目以降に増額したパターンもチェックし、実際に何年乗り続けるのか、その場合総額でいくら自動車税がかかるのかを計算しておきましょう。

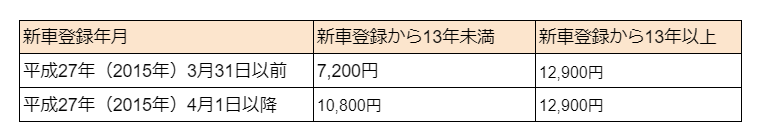

軽自動車税の一覧

軽自動車税の税金額は、以下のように定められています。

参考:平成28年度から軽自動車税の税率が変わります|総務省

軽自動車にかかる自動車税は、排気量に関係なく一律で決められています。

例えば、2024年に軽自動車を購入する場合、一律で「10,800円」の税金を毎年支払うことになります。軽自動車の税金も自動車税と同様に、13年目から増額されます。こちらの金額も一律となり、「12,900円」で固定されています。

関連記事:軽自動車を廃車にすると還付金がもらえる?

自動車税は13年目から増額する

自動車税は、常に一定の額ではありません。新車登録から13年を超える車を使い続ける場合には、自動車税が増額されます。2015年5月から年式の古い車に対して、高い税率がかけられるようになりました。背景には環境問題があり、古い車ほど環境に配慮した機能が劣っているため、増税をきっかけに新規のテクノロジーを持つ新車に乗り換えてもらう思惑があると考えられます。

また、環境性能が優れた車の税率を優遇するエコカー減税の税収とバランスを取るために、導入されたとも言われます。13年目からの車にかかる自動車税は、だいたい15%ほど増額となります。総排気量2,500cc超〜3,000cc以下の場合、51,000円の自動車税が「58,600円」に増額となります。

2,000超〜2,500cc以下の場合には、45,000円の自動車税が「51,750円」になります。総排気量が1つ分繰り上がる程度の増加幅となるので、13年目以降は車の維持にかかる負担がさらに重くなるでしょう。

なぜ13年以降は自動車税が高くなる?

年月を重ねた車は、私たちの思い出と共に歩んできたかけがえのない存在です。しかし、時とともに排出されるガス量は増加し、地球環境への負荷も大きくなってしまいます。

近年、地球温暖化など深刻化する環境問題への対策として、世界中でCO2排出量の削減に向けた取り組みが進められています。日本においても、環境負荷の少ない車への乗り換えを促進するため、自動車税の増額という政策が導入されました。これは、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩と言えるでしょう。

自動車税の支払い方法は?

自動車税の支払い方法には、以下の種類があります。

・金融機関での振り込み

・コンビニでの現金払い

・自治体での現金払い

・インターネットバンキングでの納付(納付書にペイジーのマークがある場合)

など

上記のほかにも、都道府県・市区町村によっては、クレジットカードや電子マネーでの納付が可能なケースがあります。各自治体の納付方法はホームページで確認できるため、事前にチェックしておくのがおすすめです。

関連記事:自動車税はいつ払う?7月納付期限や注意点を徹底解説

自動車重量税とは

車の「車両重量」に基づいて課せられる税金、それが自動車重量税です。普通車も軽自動車も例外なく対象となります。車検の際に納付するこの税金は、ディーラーや販売店で車検を受けた場合、明細書に「租税公課」として記載されているはずです。

詳しくは国土交通省「2023年5月1日からの自動車重量税の税額表」を参照ください。

13年経過で高くなるのは自動車税だけではない

車の年齢を重ねるごとに、自動車税だけでなく、自動車重量税も増税の対象となることをご存知でしょうか?

新車登録から13年が経過すると、自動車重量税も増税の対象となり、さらに18年が経過すると、再び増税が適用されます。しかし、電気自動車などのエコカー減税対象車には、13年経過後も増税は適用されず、税額は据え置きです。一方で、18年が経過すると、重量税は33%増税されます。つまり、車の年齢を重ねるほど、車にかかる税金は増加していくことになるのです。

13年以降の増税前に乗り換えるなら「エコカー」も視野に!

自動車税の増税を機に車の乗り換えを検討されている方は、エコカーへの乗り換えも選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。

電気自動車(EV)やハイブリッドカーなど、エコカーに分類される車種は、「グリーン化特例」や「エコカー減税」といった優遇措置の対象となり、税金面でのメリットが期待できます。エコカーは車両価格が高めに設定されている場合も多いですが、長期的な視点で見れば、燃料費や税金などのコストを抑えられるため、経済的なメリットも享受できる可能性があります。

環境性能割

「環境性能割」とは、新車・中古車を購入した際にかかる税金です。環境性能割の税率は車の燃費性能などを参考にして変動し、自家用車の場合には0〜3%で推移します。

環境性能割の税率について

環境性能割の税率は、適用期間ごとに以下のようになっています。

<令和6年1月1日~令和7年3月31日>

・ 電気自動車

・ 燃料電池自動車

・ 天然ガス自動車

・ プラグインハイブリッド自動車

上記車種は非課税

ハイブリッド車を含むガソリン車・LPG車:2030年度燃費基準において、「85%達成で非課税」「75%達成で1%」「65%・60%達成で2%」「それ以外は3%」となります。令和7年4月1日~令和8年3月31日の期間では、「95%達成で非課税」「90%・85%達成で1%」「80%・75%達成で2%」「それ以外は3%」です。

参考:環境性能割の概要|国土交通省

環境性能割を計算する方法

新車購入時の環境性能割は、「環境性能割の税額=所得価額(課税標準基準額+購入時のオプション価格)×環境性能割の税率」で計算できます。

中古車の購入時も「取得価額×環境性能割の税率」でわかりますが、取得価額は「課税標準基準額×残価率」で計算します。残価率は新車登録時したときの価値を1.0として設定し、経過年数によってどのくらいの価値が残っているかを表すものです。

そのほかの税金

車の購入や維持には様々な税金が関係しています。その中でも大きな割合を占めるのが、ガソリン税と消費税です。ガソリン税は、実際には揮発油税と地方揮発油税という2つの税金から成り立っており、ガソリンの販売価格に含まれています。

つまり、私たちがガソリンスタンドで支払う金額には、すでにガソリン税が含まれているのです。さらに、このガソリン税を含む販売価格に対して、消費税が上乗せされる仕組みとなっています。車の購入時にも消費税が発生します。そのため、新車を購入する際には、消費税込みの価格を必ず確認するようにしましょう。

車の税金を抑える4のポイントを解説

車の維持費を抑えたいとお考えですか? 車の税金は、維持費の大きな部分を占めるため、賢く選択することが重要です。

車種によって税金が大きく異なるため、維持費を軽減できる可能性も秘めています。税金面で有利な車の選び方は、いくつかのポイントを押さえることが重要です。以下で詳しく解説していきます。

税金の少ない車を選択

軽自動車は、普通車と比べて自動車税や自動車重量税が安価な傾向にあります。特に排気量の小さい軽自動車は、税金負担がさらに軽減されるでしょう。また、新車登録から13年未満の車は、自動車税の優遇措置を受ける場合があります。

しかし、軽自動車は乗車定員や積載量など、普通車とは異なる用途に特化している場合もあることを覚えておきましょう。車の購入を検討する際には、ご自身の使用用途やライフスタイルに最適な車種を選び、買い替えの際にも不便がないかなどを考慮することが大切です。

減税対象車を選択

車の購入を検討されている方は、減税制度を活用することで、経済的な負担を軽減できる場合があります。エコカー減税やグリーン化特例といった制度は、環境に配慮した車の購入を促進するために設けられており、対象となる車種はそれぞれ異なります。これらの減税制度には適用回数や新規登録期限といった制限があるため、購入前にしっかりと確認することが重要です。

エコカー減税とグリーン化特例は名称が似ていますが、優遇措置の対象となる車種は異なるため、注意が必要です。詳細な情報については、国土交通省などの公的機関のウェブサイトで確認することをおすすめします。

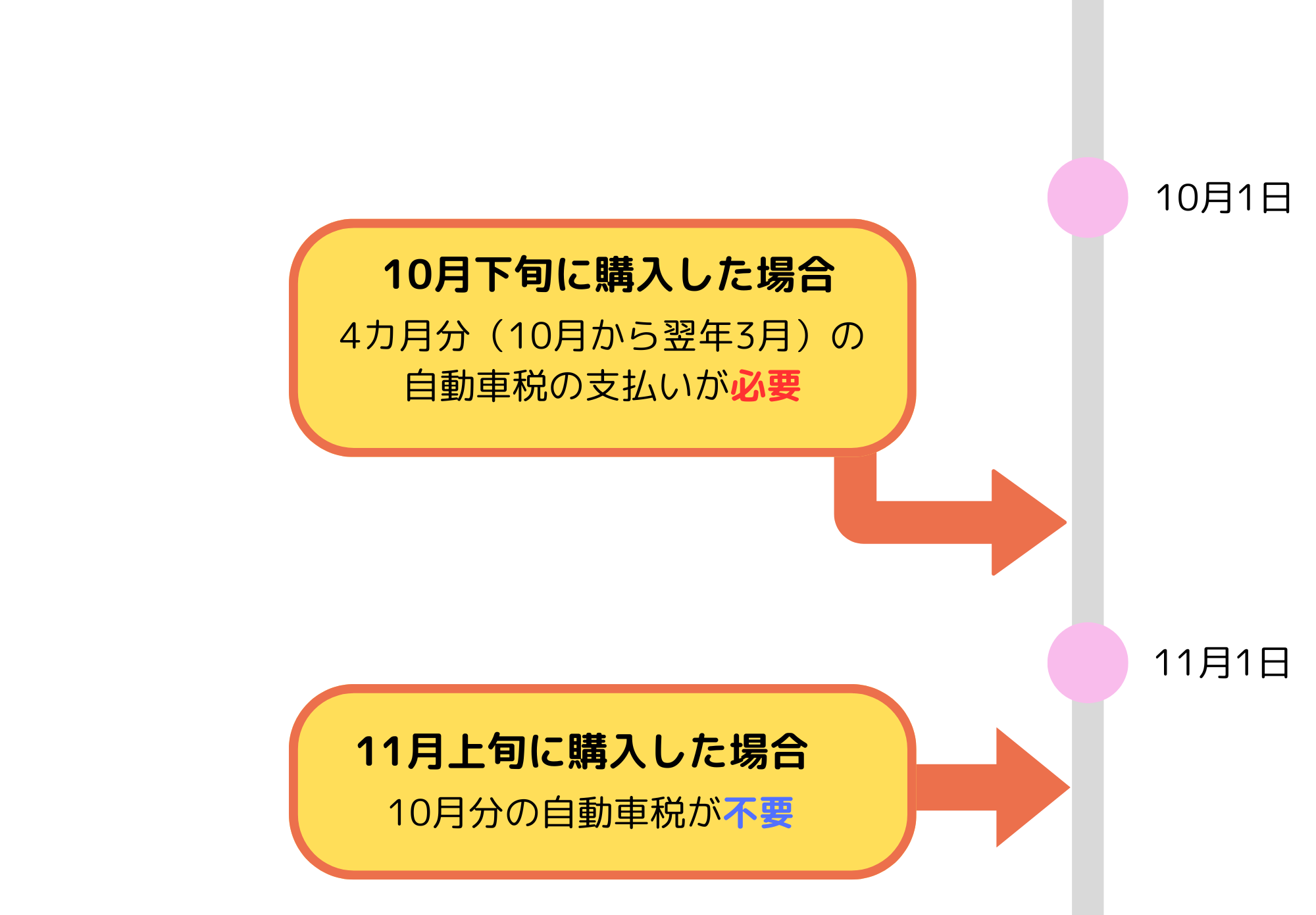

普通車の場合は登録日を月初めにする

車の購入を検討されている方は、登録日を調整することで自動車税を節約できる可能性があることをご存知でしょうか?普通車の自動車税は、登録した翌月から翌年3月までの期間に対して月割り計算されます。

例えば、10月に新車を購入した場合、11月から翌年3月までの自動車税を支払うことになります。そのため、10月末に購入を検討されている方は、翌月11月始めに購入することで、12月から3月までの税額となり、1か月分の自動車税を節約できます。

軽自動車は年間固定の税金となるため、この方法は普通車にのみ適用されます。

少しでも自動車税を安くしたい方は、購入時期を調整して、賢く節約してみてはいかがでしょうか。

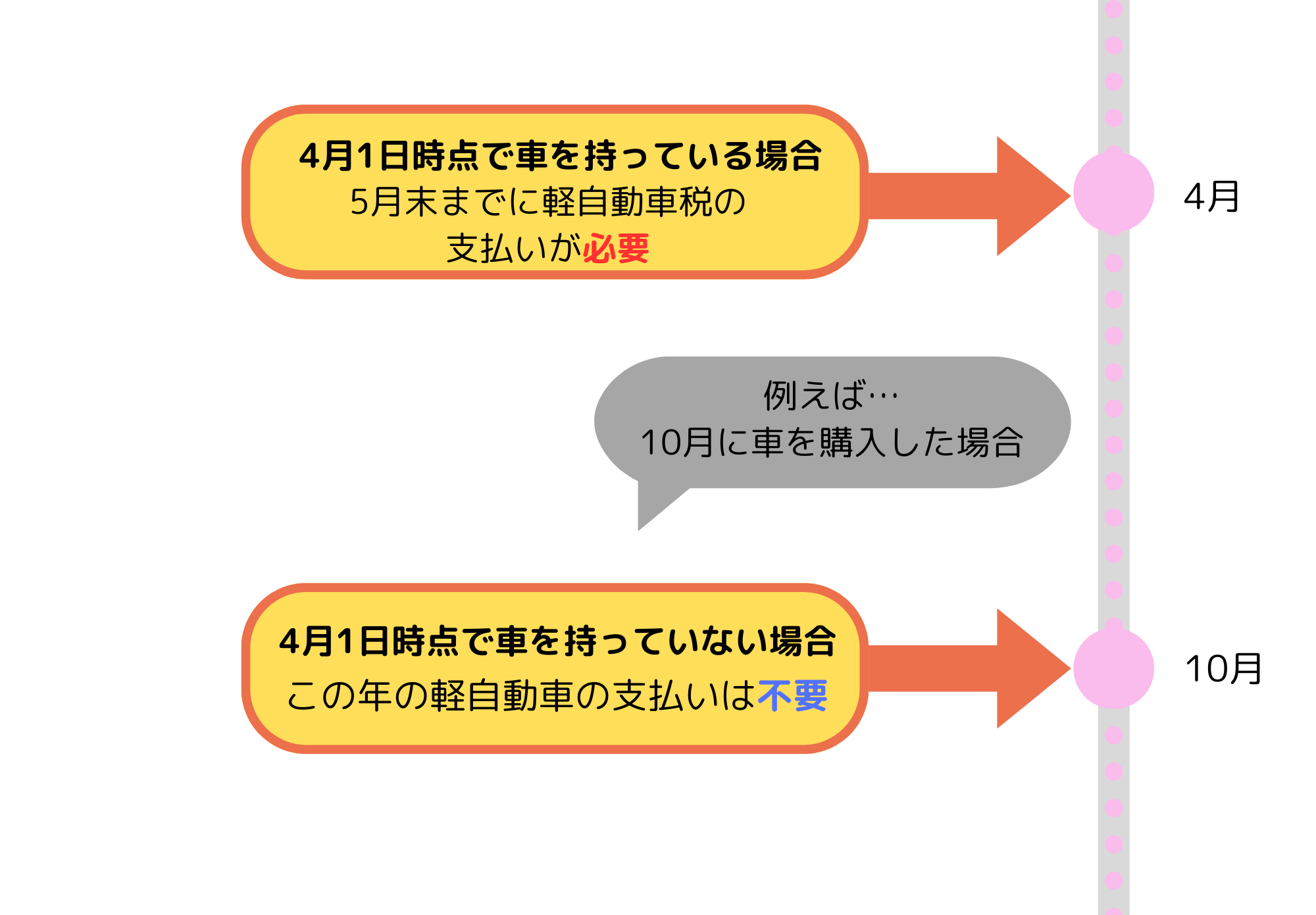

軽自動車の場合は4月2日以降に購入する

軽自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有している方に課せられます。そのため、軽自動車の購入を検討されている方は、4月2日以降に購入することで、その年の軽自動車税を支払わずに済みます。

翌年度以降は通常通り軽自動車税を支払う必要がありますが、わずか数週間のタイミングの違いで、1年分の税金を節約できるのは大きなメリットと言えるでしょう。

まとめ

車の購入時および維持していく際には、自動車税をはじめとしたさまざまな税金がかかります。今回紹介した2,500ccの総排気量を軸に、どの程度の自動車税がかかるのか確認し、必要なコストを算出してみてはいかがでしょうか。車を購入する際には、その後の買取・処分方法も考えておくのがポイントです。

「ソコカラ」はあらゆる車を高価買取してきた実績があるため、期待に沿った金額のご提示が可能です。まずはホームページをご確認いただき、ぜひ買取査定についてお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

澤井 勝樹

税理士・行政書士 【法律と税務のプロが、クルマの手続きをわかりやすく解説】 1975年生まれ。約10年間の会計事務所勤務を経て、税理士・行政書士登録。IT系ベンチャー企業のIPO(新規上場)準備に携わるなど、企業法務・財務の第一線で活躍。現在は「株式会社はなまる(クルマ買取ソコカラ)」の監査役として、経営の適正性をチェックする立場にある。 複雑になりがちな「廃車手続き」や「自動車税・重量税」などの法律・行政手続きについて、専門家の知見を活かした正確かつ噛み砕いた解説に定評がある。プライベートでは愛車の日産セレナでドライブを楽しむ、家族想いのパパドライバーでもある。

関連記事

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2026.01.26

【2026年最新】買ってよかった軽自動車ランキング おすすめTOP10

- 軽自動車

-

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2026.01.30

車のリセールバリューランキング【10年後も高い車種を徹底比較】

-

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2025.12.04

【2026年最新】軽自動車燃費ランキングTOP10!実燃費と維持費でプロが徹底解説!

- 燃費

- 維持費

- 軽自動車

-

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2026.01.22

【2026年最新】軽自動車を白ナンバーにする全知識!今選べる種類・費用・手続き・デメリットまで徹底解説

-

-

-

- 故障車のお役立ちコラム

- 2024.11.01

ハンドルを切ると異音がする原因と対処法について詳しく解説!

- ハンドル

- 異音

-

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2026.02.05

車のエンジンがかからない!電気はつくのに…その原因と対処法を徹底解説

-

ホワイト

ホワイト ブラック

ブラック シルバー

シルバー レッド

レッド オレンジ

オレンジ グリーン

グリーン ブルー

ブルー ブラウン

ブラウン イエロー

イエロー ピンク

ピンク パール

パール パープル

パープル グレー

グレー ベージュ

ベージュ ゴールド

ゴールド

0120-590-870

0120-590-870