- 2024.11.25

予備検査にかかる費用は?車検との違いも徹底解説

車の「予備検査」って、車検とどう違うの?そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。車検前に安心を手に入れる予備検査。その意味や車検との違い、そして必要な書類や費用まで、詳しく解説します!予備検査を検討中の方は、ぜひ最後まで読んで、スムーズな車検準備を進めてくださいね。

予備検査とは

中古車の購入を考えているとよく目にする「予備検査」とは、ナンバープレートのない車が受ける車検のことです。ナンバープレートのない車は、公道を走行することはできません。公道を走行させる場合は、仮ナンバーの発行が必要です。ナンバープレート発行前に、予備で車検を受けることを、予備検査と呼んでいます。

予備検査には2種類の意味がある

「予備検査」という言葉には、実は2つの意味があります。一つ目は、ナンバープレートがない車に対して行われる検査、もう一つは、ユーザー車検を円滑に進めるための事前検査です。同じ名前でも目的や内容は全く異なります。それぞれの予備検査について理解しておきましょう。

〈予備検査の特徴〉

| ナンバープレートのない車が受ける予備検査 | ユーザー車検の予備検査 | |

| 目的・特徴 | ナンバープレートを返却した車両が再び公道を走れるよう、必要な整備を行う検査 | 車検前に、車検と同等の点検を行い、通過しやすくするための検査 |

ナンバープレートのない車が受ける予備検査

ナンバープレートのない車両が受ける予備検査、それは抹消登録済みの車両に対する予備検査のことです。一度でも抹消登録を済ませた車は、原則としてナンバープレートの返却が義務付けられています。

そこで登場するのが予備検査です。これは、ナンバープレートを返却した車両が再び公道を走れるよう、必要な整備を行う検査のこと。予備検査に合格すると、「自動車予備検査証」が発行されます。この証書の有効期限は3ヶ月。この期限内に、新規登録や名義変更の手続きを行い、自賠責保険への加入などを済ませる必要があります。

ユーザー車検の予備検査

車を自分で整備し、メンテナンスして、運輸支局へ直接持ち込み車検を受ける、それがユーザー車検です。専門知識がなくても、ユーザー車検を行えますが、事前に予備検査を受けることで、車検基準をクリアできるか確認できます。ユーザー車検は費用を抑えられる魅力がありますが、車の整備の技術が求められます。

車検と予備検査の違い

通常の車検と予備検査は、検査内容に違いはありません。大きな違いは、検査後の書類です。通常の車検では車検証が交付されますが、予備検査では交付されません。代わりに『自動車予備検査証』が発行されます。

前述の通り、この検査証の有効期限は3ヶ月です。この期間内に、車の登録や名義変更、重量税・自動車税の納付、自賠責保険の加入を済ませる必要があります。通常、車検切れの車は購入後に車検と諸手続きが必要ですが、予備検査済みの中古車なら、その手間を省けます。そのため、中古車販売では、購入後の負担軽減策として予備検査を実施することがあります。

| 合格後にもらえる 証明書 | 有効期間 | 法定点検 | |

| 車検 | 車検証 | 2年 | 付いている |

| 予備検査 | 自動車予備検査証 | 3ヵ月 | 付いていない |

予備検査を受けるメリット

予備検査を受けるメリットは、主に2つあります。

・車検を円滑に進めることができる

・譲渡後のトラブルを防ぐことができる

それぞれのメリットを詳しく解説します。

車検を円滑に進めることができる

予備検査を受ける最大のメリットは、車検を円滑に進められることです。車検では、安全基準を満たしているか、ウィンカーやバックランプの点灯、排ガス基準のクリアなど、様々な項目をチェックされます。もし当日に不備が見つかったら、修理完了まで車検が延期になります。特に、仕事で忙しい人にとっては、車の整備に時間を割くのは大変ですよね。

予備検査で事前に状態をチェックしておけば、車検当日は安心です。車の点検を効率よく進め、ストレスフリーに車検を行いましょう。

譲渡後のトラブルを防ぐことができる

譲渡後のトラブルを事前に防ぐことができる点も大きなメリットです。車のトラブルは譲渡された後のほうが多い傾向にあります。そのため、予備検査で車両の状態をしっかり確認することで、後々のトラブルを防ぎ、安心して取引を進められます。

さらに、検査済みの証明書を保管してもらうことで、万一のトラブル発生時にもスムーズな対応が可能になります。安心して車を譲り渡せるよう、予備検査を積極的に活用しましょう。

予備検査を受ける場所

予備検査は、陸運局や民間企業が運営する予備検査工場で実施され、本検査と同様の項目をくまなくチェックします。ブレーキランプやウインカー、ワイパーといった基本機能はもちろん、改造パーツの有無まで、厳しいチェックが入ります。予備検査と車検整備の内容は同じですから、予備検査で合格すれば、車検も安心です。

予備検査を受ける手順

予備検査を難なくクリアするには、全体の流れを把握することが大切です。予備検査は、以下の手順で進んでいきます。

1.自己点検をする

1.自己点検をする

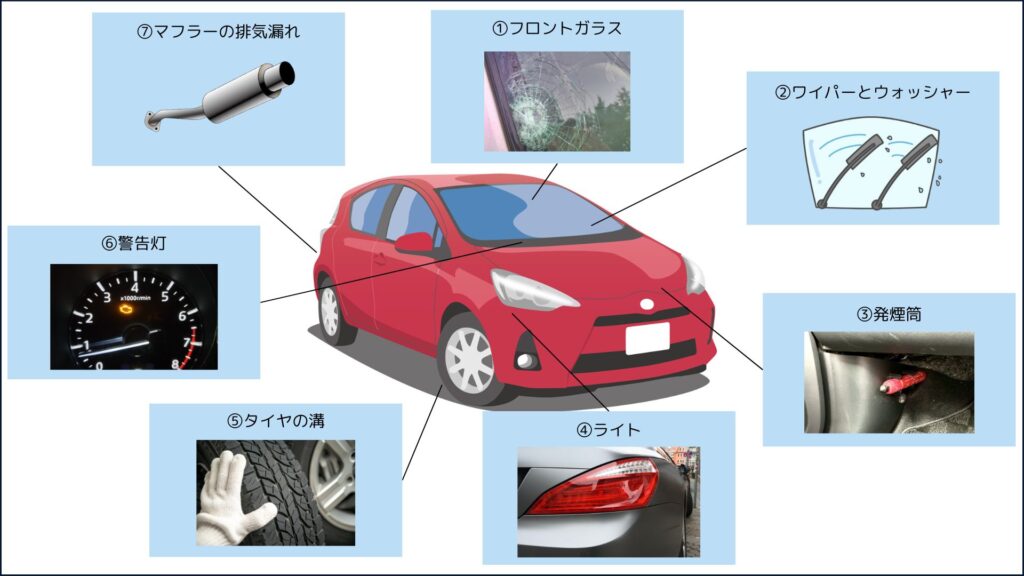

予備検査を受ける前に、自己点検をしておきましょう。主なチェック項目は以下の通りです。

| 項目 | 点検ポイント |

| ①フロントガラス | 損傷・ひび割れがないか |

| ②ワイパー・ウォッシャー | ワイパーとウォッシャー液が正しく作動するか |

| ③発煙筒 | 使用期限が切れていないか |

| ④ライト(ヘッド、テール、ウインカー)ランプ(ブレーキ、テール、バック)等 | しっかりと点灯しているか |

| ⑤タイヤ | 1.6mm以上の溝が残っているか |

| ⑥警告灯 | メーターに警告灯のランプが点灯していないか |

| ⑦マフラー | 排気漏れしていないか |

①フロントガラス:損傷・ひび割れがないか

小さなヒビや損傷も見逃さず、注意深くチェックしましょう。フロントガラスにひび割れがあると、車検に合格できません。修理費用は、小さなヒビの修復であれば3万円~5万円程度ですが、ガラス交換となると10万円~20万円と高額になります。もし、事故でフロントガラスが損傷した場合は、車両保険の利用も検討してみてください。

②ワイパー・ウォッシャー:ワイパーとウォッシャー液が正しく作動するか

車の安全点検では、ワイパーとウォッシャーの動作確認は欠かせません。特にウォッシャー液の噴射は、車検合格の重要な項目です。もし、スイッチを押しても液が出てこない場合は、液の残量を確認しましょう。一方、ワイパーは消耗品なので、1年に一度の交換が理想的です。ただし、使用状況やワイパーの種類によって交換時期は変わるため、あくまで目安として考えてください。

③発煙筒:使用期限が切れていないか

安全なドライブのためには、車の備品点検が不可欠です。特に発煙筒は、緊急時に命を守る重要なアイテム。使用期限を確認し、2~3年を目安に交換しましょう。車検前に交換を終え、万が一の事態に備えるのがベストです。点検時に発煙筒がないことに気付くケースもありますので、まずは車内に発煙筒があるか確認することが大切です。いざという時に備え、日頃から備品の点検を習慣づけることをお勧めします。

④ライト|しっかりと点灯しているか

ライトの明るさをしっかり確認しましょう。車検では、一定の光量が求められます。ヘッドライトの光が弱くなったと感じていたら、バッテリーの交換を検討しましょう。汚れが原因で光量が不足している場合は、ヘッドライトの清掃、必要であれば磨きも行いましょう。まずはご自身でヘッドライトの光量をチェックし、その後、必要な整備を検討しましょう。

⑤タイヤ:1.6mm以上の溝が残っているか

タイヤの溝の深さを確認することが大切です。溝の深さが1.6mmを下回ると、タイヤ表面に「スリップサイン」と呼ばれる警告表示が現れます。これが表示されたら、車検前に新しいタイヤへの交換が必要です。タイヤの寿命は走行距離によって異なりますが、安全を考慮し、3年ごとの交換を目安にすることをおすすめします。

⑥警告灯:警告灯が点灯してないか

車検を受ける前に、走行メーターのランプ点灯状況を確認しておきましょう。メーターランプが点灯していると、多くの場合、車検に合格できません。ただし、オイル交換などのメンテナンス推奨表示であれば問題ありません。もし、異常を示すランプが点灯していたら、すぐに近くの整備工場で点検してもらいましょう。

⑦マフラー:排気漏れしていないか

まずは、下回りをチェック。目視でマフラーに異常がないか確認します。小さな穴でも、そこから排気ガスが漏れている可能性があります。車検では、排気ガスの成分を検知器で測定しますが、日頃から簡単なチェックをしておけば、早期発見・早期対処に繋がります。些細な漏れも見逃さず、安全運転を心がけましょう。

2.予備検査の予約

予備検査の予約は、スムーズな車検のためにも非常に大切です。ユーザー車検前の予備検査の予約は、普通車の場合は、国土交通省が提供する「自動車検査インターネット予約システム」がおすすめです。このシステムを使えば、午前中の部は8時まで、午後の部は12時までに予約すれば、当日でも予備検査や本検査の日程を確保できます。24時間いつでもアクセスできるので、お好きな時間にお手続きいただけます。

一方、軽自動車の場合は、「軽自動車検査予約システム」をご利用ください。インターネットまたは電話から簡単に予約できます。お好みの方法で、検査日をスムーズに予約しましょう。

3.予備検査を受ける

予約済みの検査場へ車を持っていき、検査を受けます。検査項目は下記の通りです。

事前チェックでは、主に5つのポイントを確認しますが、その場で対応できるのはライトの調整やサイドスリップぐらいです。それ以外の項目に問題があれば不合格となりますので、指定の場所で修理や部品交換を依頼する必要があります。

| 検査項目 | ポイント |

| 排気ガスの測定 | 測定器をマフラーに入れて基準に達しているか |

| ライトの測定 | しっかり点灯しているか |

| サイドスリップ測定 | まっすぐ走行するか |

| ブレーキ測定 | ブレーキが効いているか |

| スピードメーター測定 | スピードメーターが正常か(時速40kmでローラー上を走らせて検査) |

4.予備検査証の発行

合格証である「自動車予備検査証」は発行から3ヶ月以内という期限付きなので、お近くの陸運局などに必要な書類と費用を忘れず持参して、手続きを済ませましょう。

注意すべき点は、この3ヶ月は車の購入日ではなく、予備検査証の発行日からスタートします。

また、自賠責保険や自動車税は予備検査には含まれていないので、本登録時に別途支払う必要があります。

予備検査で必要な書類

予備検査で必要になる書類は、ナンバーがついていない車なのか、ナンバーがついている車(ユーザー車検のため)なのかで異なります。

ナンバーが付いていない車の予備検査で必要な書類

ナンバーのない車の予備検査に必要な書類を以下にまとめました。

・登録識別情報等通知書

・譲渡証明書

・認印

予備検査が完了すると、ナンバープレートの無い車両に対して発行される「自動車予備検査証」を受け取ることができます。この証書と自動車予備検査証や車庫証明書、購入者の実印、印鑑証明書、自賠責保険証明書を陸運局、もしくは軽自動車検査協会に持っていき、登録手続きを進めましょう。なお、車庫証明書の取得には、管轄区域の警察署への申請が必要となります。

警察署への申請から書類が完成するまで、通常3~6日程度の期間を要しますので、余裕を持ったスケジュールで申請することをお勧めします。また、印鑑証明書発行手数料は自治体によって異なりますので、事前に確認することをお勧めします。

ユーザー車検前の予備検査で必要な書類

ユーザー車検前の予備検査に必要な書類を以下にまとめました。

・自動車検査証

・印鑑(認印)

・自動車税納税証明書

・自賠責証明書

ユーザー車検における予備検査に必要な書類は、継続車検と変わりません。納税証明書に関しましては、毎年5月頃に送付される納税額の領収書を用意しておけば、問題ありません。

予備検査にかかる費用

予備検査にかかる費用は、店舗によって多少異なります。目安となる金額は、単独検査2,000~3,000円、全体検査3,000~5,000円です。自分で陸運局に持ち込んだ場合は、印紙400円・審査証紙1,700円の合計2,100円で済みます。

また、ナンバープレートのない車の場合は、レッカー代や陸送代、または仮ナンバー発行手数料が必要です。レッカーや陸送の場合は約1万円、仮ナンバー発行は市町村により異なりますが、750円程度かかります。

法定点検を受ける場合は、別途費用がかかります。予備検査付きの車両であっても、法定点検済みではないため別途必要です。

法定費用は、自動車重量税・自賠責保険料・検査手数料が含まれます。車の種別などによって異なり、普通自動車なら45,000~60,000円程度、軽自動車なら35,000円程度です。

予備検査を受けるときの注意点

予備検査付きの車を手に入れるのは、車検を受けなくて済むという大きなメリットがあります。しかし、その魅力に惑わされず、購入前に確認すべき点がいくつかあります。

特に重要なのは、法定点検の有無、有効期限、そして税金に関する情報です。これらの3点は、安心して車を乗り続けるために必ずチェックしておきましょう。見落としがあると、後々トラブルに繋がる可能性もありますので、注意が必要です。

法定点検を行う

中古車の購入を検討する際、「予備検査付き」という表記を目にする機会があるかもしれません。予備検査は、24ヶ月点検のような精密な検査とは異なり、簡素な点検と整備が中心です。そのため、車検に通るだけの最低限の確認しかされていない可能性があり、必ずしも「安全に走行できる」と断言することはできません。

予備検査に合格した車両でも、法定点検では不備が見つかり、整備が必要となるケースも珍しくありません。予備検査と法定点検では検査の精度に差があるため、購入後も注意が必要です。

特に、オークションやフリマサイトで「予備検査付き」の中古車を購入する際は注意が必要です。整備が万全だと誤解せず、必ず法定点検を受けるようにしましょう。予備検査証の有効期限は発行から3ヶ月間ですが、購入時点で既に数ヶ月経過している場合もあります。有効期限開始日をしっかり確認せずに購入すると、手元に届いた時点では既に期限切れという事態も起こり得ます。

つまり、予備検査付きの中古車の有効期限は、常に3ヶ月より短い期間と考えておきましょう。安心して中古車を購入するためには、予備検査済みの車であっても、発行日から経過日数と残りの有効期間をしっかり確認することが重要です。

税金の支払いは別途必要

予備検査済みの車を購入しても、本登録に必要な費用は別途発生します。自賠責保険料、重量税、印紙代などです。

さらに、所有後は毎年自動車税の納税義務も生じますので、予備検査済だからといって税金や諸費用が無料にならないので、ご注意ください。ご自身で予備検査を受ける場合、車にはナンバープレートが付いていないことを理解しておく必要があります。

検査は予備検査場で行われるため、ナンバーのない車を検査場まで輸送する必要があります。そのため、検査費用に加えて、レッカー費用や仮ナンバー取得費用などが追加で発生することも考慮しておきましょう。

まとめ

この記事では、予備検査に関する情報を詳しく解説しました。予備検査とは、車検整備を円滑に進めるための事前チェック。車検当日に慌てることなく、万全の態勢で臨むための必須アイテムと言えるでしょう。

もちろん、車検当日、問題なく検査に通れば万事OKです。しかしなかなか一発で合格とはいかない場合も少なくありません。もし、思いもよらない大きな修理が必要になる場合もあります。

そんな不安を解消し、万が一の場合でも柔軟に対応できるよう、予備検査の活用を強くおすすめします。予備検査の基本知識から予約方法、費用まで、この記事でしっかり理解して、安心安全な車検を迎えましょう!

車の買取価格、実は日々変動していることをご存知ですか?車の年式や走行距離はもちろん、市場のトレンドによって金額は刻々と変化します。時間が経てば経つほど、買取価格は下がるのが一般的です。賢く車を乗り換え、損をしないためには、早めの査定がおすすめです。

ソコカラなら、わずか20秒で簡単査定!今すぐお気軽にお問い合わせください!

この記事の監修者

澤井 勝樹

税理士・行政書士 【法律と税務のプロが、クルマの手続きをわかりやすく解説】 1975年生まれ。約10年間の会計事務所勤務を経て、税理士・行政書士登録。IT系ベンチャー企業のIPO(新規上場)準備に携わるなど、企業法務・財務の第一線で活躍。現在は「株式会社はなまる(クルマ買取ソコカラ)」の監査役として、経営の適正性をチェックする立場にある。 複雑になりがちな「廃車手続き」や「自動車税・重量税」などの法律・行政手続きについて、専門家の知見を活かした正確かつ噛み砕いた解説に定評がある。プライベートでは愛車の日産セレナでドライブを楽しむ、家族想いのパパドライバーでもある。

関連記事

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2025.12.16

【2025年最新】買ってよかった軽自動車ランキング おすすめTOP10

- 軽自動車

-

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2025.12.19

車のリセールバリューランキング【10年後も高い車種を徹底比較】

-

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2025.12.04

【2025年最新】軽自動車燃費ランキングTOP10!実燃費と維持費でプロが徹底解説!

- 燃費

- 維持費

- 軽自動車

-

-

-

- 故障車のお役立ちコラム

- 2024.11.01

ハンドルを切ると異音がする原因と対処法について詳しく解説!

- ハンドル

- 異音

-

-

-

- 中古車のお役立ちコラム

- 2024.09.10

車のエンジンがかからない!電気はつくのに…その原因と対処法を徹底解説

-

-

-

- 廃車のお役立ちコラム

- 2024.08.09

トラブル回避!陸運局で使える委任状・譲渡証明書の書き方【記入例付き】

-

ホワイト

ホワイト ブラック

ブラック シルバー

シルバー レッド

レッド オレンジ

オレンジ グリーン

グリーン ブルー

ブルー ブラウン

ブラウン イエロー

イエロー ピンク

ピンク パール

パール パープル

パープル グレー

グレー ベージュ

ベージュ ゴールド

ゴールド

0120-590-870

0120-590-870